“Todos tenemos una historia lingüística, no importa cuán enterrada o inexplorada. Esta, brevemente, es la mía.” Ross Perlin, Language City (mi traducción del original en inglés).

Si hoy abrieran mi cerebro estoy segura de que sería un mapa lleno de colores. Dos tonos principales mostrarían dónde están las grandes metrópolis del español y el inglés. Un color vibrante revelaría el barrio alegre del portugués. Un brillo intenso indicaría dónde vive el árabe, en una casa espaciosa en constante renovación, con nuevas habitaciones que van tomando forma de a poco. Y, esparcidas por el mapa, verías pequeñas pinceladas de idiomas de los que solo conozco algunas frases.

Pero mi cerebro no nació así, fue sumando colores con los años.

En su libro Language City, el lingüista neoyorquino Ross Perlin comparte brevemente su historia lingüística, una historia personal que no solemos explorar. La mía empieza así:

Nací en una familia donde se hablaba español, en una ciudad donde se habla mayoritariamente español, en un país que se cree únicamente hispanohablante —aunque en Argentina se hablan veinticinco lenguas, de las cuales catorce son lenguas de pueblos originarios.

Tomé conciencia de que existían otros idiomas a los cuatro años. Alguien me había dicho que gracias en inglés era thank you (pronunciado /senkiu/) y yo no entendía bien cómo funcionaba la cosa. ¿Cómo es hablar otro idioma? La explicación que se me ocurrió fue que, en Estados Unidos, cuando la gente hablaba decía thank you, pero, mediante algún mecanismo que aún no podía explicar, sus oídos escuchaban “gracias”, igual que yo.

No sé cuándo me di cuenta, o me explicaron, que mi teoría era errónea, pero fue seguro antes de los seis años. En primer grado, un compañero de la escuela tenía clases de inglés extraescolares y me enseñó que torta se decía cake. Fue mi segunda palabra en inglés y a esta altura ya entendía que en diferentes partes del mundo la gente usaba idiomas distintos para comunicarse.

A los nueve años empecé clases extraescolares como mi compañero porque el inglés te abría puertas a futuro. No sabía bien qué puertas y el futuro estaba muy lejos, pero las clases me gustaban un montón. El inglés empezó a tener sentido, pero era una lengua reservada a los ejercicios de los libros, y a los listenings con perfecto acento británico. En mi adolescencia se escapó del aula y empezó a vivir también en la radio, en MTV y en las letras de las canciones que leía en los libritos de los CDs.

Fui a la universidad, estudié traductorado y profesorado, y el inglés pasó a ser parte de mi vida cotidiana.

En mi tercer año en la universidad me enamoré de un idioma por primera vez: portugués; y seguí estudiándolo después de completar los dos niveles obligatorios. Hoy, llevo casi mil días de portugués en la aplicación de Duolingo. Hago una lección cortita por día y son dos minutos diarios de romance con la lengua de los brasileños.

Cuando llegué a Estados Unidos tenía colegas de todo el mundo y Yasmine de Egipto me enseñó a presentarme en árabe: Ana ismi Pía (mi nombre es Pía). Era una frase más en el juego de intercambio de idiomas, pero me quedó grabada a fuego. Todavía no lo conocía a Biko y no sabía que el árabe tendría tanta relevancia en mi vida personal un tiempo después. Hoy puedo saludar y mantener una conversación simple, pero es un idioma esquivo y cuando creo que le encontré la vuelta aparecen reglas gramaticales nuevas y se me vuelve a escapar. No importa lo lento que vaya mi aprendizaje, el árabe es uno de los tres idiomas de mi familia, junto al inglés y el español, y estoy segura de que algún día voy a lograr usarlo para comunicarme con fluidez.

Para mi maestría investigué sobre las lenguas de pueblos originarios en América Latina, y de mis colegas mapuches aprendí algunas palabras en mapuzungun: mari mari (hola o buen día), peñi (hermano), lamngen (hermana), y Wallmapu (el territorio mapuche en Chile y Argentina).

Cuando empezamos a pensar en mudarnos a Canadá, me acerqué al francés porque es una de las dos lenguas oficiales del país. Estudiamos con una profesora algunos meses y a veces, además de portugués, hago francés en Duolingo. Como hispanohablante, es una lengua que puede resultar transparente en la escritura, pero la oralidad es adentrarse en un mundo reinado por la anarquía, con demasiadas letras que no se pronuncian y reglas no tan amigables.

Es verdad que el español es el que ocupa más espacio en mi mapa cerebral. Es la lengua en la que sueño, hablo con mi abuela por teléfono, y digo malas palabras cuando me golpeo el dedo gordo contra la pata de la mesa. Es la lengua en la que aprendí a leer y a escribir, y la que nos permite leernos en tu correo o en un rincón de internet llamado Substack.

Pero no es la única lengua en la que vivo.

Hace unos años fui a un grupo de natación en la universidad estadounidense donde estaba haciendo mi beca. Mi papá me enseñó a nadar cuando yo todavía no sabía escribir mi nombre y de chica entrenaba y competía. Era fanática de la natación en aguas abiertas (ríos, lagunas, mar), por lo que con confianza puedo decir que soy una nadadora experta. Sin embargo, mi primer día en el grupo de nadadores tuve que pedir que me explicaran otra vez el entrenamiento porque yo nunca había nadado en inglés.

Me pasa al revés en mi vida profesional. No recuerdo haber enviado muchos emails de trabajo en español. Si tuviera que escribir uno hoy, dudaría de mis palabras, del registro, del estilo. Mis colegas no conocen mi voz con acento argentino. Tampoco mis amigas estadounidenses. Nunca escucharon mi yeísmo, ni cómo aspiro la letra ‘s’ al final de las sílabas. Con ellas salgo a cenar, tomo café, y chusmeo en inglés.

Con Biko cocinamos en árabe. Si mañana de golpe me despierto en el Medio Oriente no voy a poder hablar mucho, pero hambre seguro que no voy a pasar.

Hace un tiempo, no me hubiera definido a mí misma como multilingüe, porque tendemos a pensar que el multilingüismo solo les pertenece a los genios o académicos que hablan muchos idiomas a la perfección. Sin embargo, muchos de nosotros somos multilingües con diferentes grados de dominio de varias lenguas. Especialmente las personas migrantes.

¿Sabías que en la ciudad de Nueva York, donde casi el 40% de la población de la ciudad es inmigrante, se habla más de setecientas lenguas? Según Ross Perlin, es la ciudad con mayor diversidad lingüística en la historia del mundo.

El mapa de mi cerebro nunca va a verse como Nueva York —dudo que me alcance el tiempo para aprender tantas lenguas— pero cualquier idioma que quiera venir a vivir a mi cabeza es bienvenido, no hacen falta pasaportes, ni títulos de propiedad, ni permisos de construcción.

🎙️Un podcast: Los rumanos también lloran

Este episodio de Radio Ambulante fue super inesperado cuando lo escuché porque no tenía idea de la conexión entre las telenovelas latinoamericanas y Rumania. ¿De qué se trata?

“Con la caída del comunismo en Europa del Este, un fenómeno cultural se empezó a colar en las casas de millones de familias: las telenovelas latinoamericanas. En Rumania, un país golpeado por una revolución sangrienta, estos melodramas significaron más que entretenimiento. Fueron una nueva forma de entender el mundo… y a ellos mismos.”

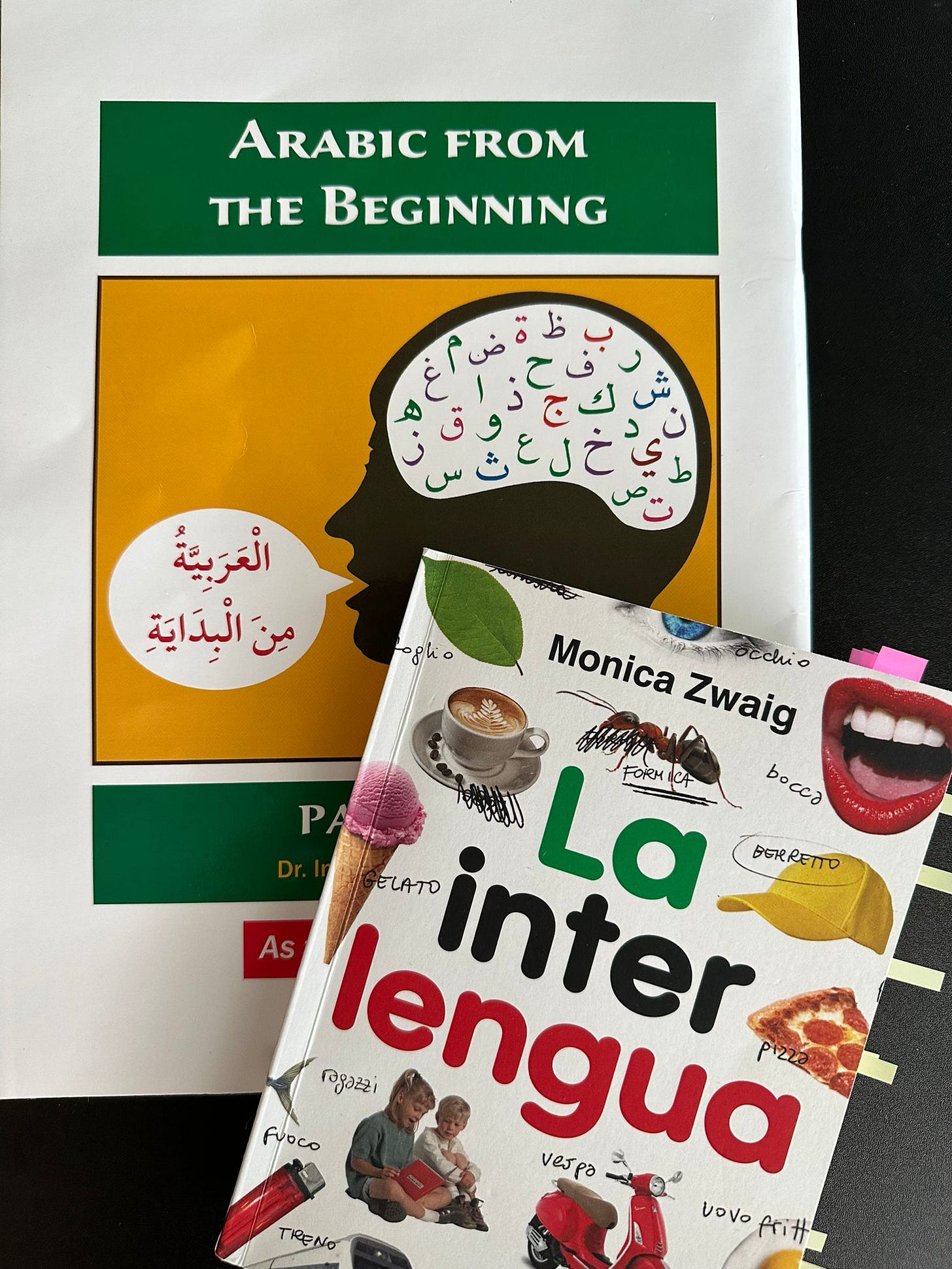

📚 Un libro: La interlengua

Hace un tiempo leí esta novela de Mónica Zwaig y muchas veces vuelvo a ella cuando tengo ganas de algo corto que me haga reír. La historia entretiene y divierte, pero también nos regala muchas reflexiones inteligentes sobre la inmigración, sobre las costumbres argentinas desde la perspectiva de un extranjero y sobre aprender nuevas lenguas. Una de mis partes favoritas:

“Segundo, aviso que soy extranjera porque una noche en un bar me agradecieron por eso, me dijeron: qué bueno que seas extranjera, pensé que eras tarada.”

🎬 Una película: Soy Aimé

Aimé Painé fue una cantora mapuche tehuelche que dedicó su vida a difundir la cultura y la música mapuche y a luchar por una educación bilingüe que incluyera el mapuzungun en las escuelas con estudiantes mapuches. Este es el canal de YouTube de la película.

Si llegaste a esta newsletter por casualidad, suscribite para recibir mis próximos correos.

Si te gusta lo que escribo y me querés ayudar a que este proyecto crezca, podés compartir La Platypus con tus conocidos.

Si te gustó esta publicación, hacémelo saber con un corazón o un comentario. Valoro mucho tu opinión y tus comentarios me ayudan a que este espacio mejore y crezca.

¡Hasta la próxima!

María Pía

Me encantó este texto Pia! Me siento muy identificada, aunque no hablo otro idioma con fluidez. Solo un poco de cada uno! 😅 Pero me encanta saber y aprender palabras o al menos poder comunicarme en lo básico! Viví un tiempo en Francia y ahora en Italia, por lo tanto se un poco de francés e italiano, además en el trabajo tengo que usar a veces el inglés y aprendo palabras en Urdu y Wolof por mis compañeros de Pakistán y Senegal. Tengo un tatuaje escrito en hebreo y otro en tehuelche! También aprendí un poco de piamontés en un curso que hice en Córdoba! 😂

Que linda que es la diversidad de culturas y lenguas! 🙌🏻💚

Qué buen resumen de tu historia linguistica! Me sentí identificada en muchas partes, empezando por esa de creer que las personas escuchaban una palabra y entendían otra. Tengo el recuerdo muy presente de estar en un centro de esquí en Chile a mis 5 años, escuchar gente hablando en otro idioma (no podría decir cuál) y pensar lo mismo pero con la palabra "flor".

También me pasó algo parecido cuando volví a jugar al tenis, pero en inglés; aunque por suerte había visto partidos por la tele y algo del vocabulario entró antes de que yo a la cancha.

Y con respecto a lo profesional, me pasa que las cosas que aprendí en español pero no volví a usar acá (como algunos términos de anatomía) me salen más en español. Pero el resto, en inglés. Llevo más tiempo siendo médica en inglés que lo que fui en español. Mi cerebro, en vez de hacer lugar para todo, va economizando recursos jajaj

Me apasiona este tema, creo que tiene una riqueza infinita y hace que cada inmigrante tenga su identidad con un moteado único, como si fuese un ADN hecho de palabras en diferentes combinaciones de idiomas.